皆さんは「ファッション」なるものを、どのようにとらえていますか? これは様々なキーワードから謎多き「ファッション」を紐解いていく連載です。

「消費行動」ってどんなもの?

かつて服飾品というものは、容易に買えるものではなかった――そう聞いてびっくりする方もいらっしゃるかもしれません。日本でも奈良時代頃から近世に至るまで「布=お金の代わり」であって、お金のない一般庶民が簡単に購入できるものではなかったのです。現代でこそ、服飾品はお金を出して買えるものであり、ともすれば安い値段で良質なものが手に入るようになりましたが、それは本当に奇跡に近いことなのです。ファストファッションやECサイトでの通信販売、SNSの普及などが服飾品に対する消費行動を後押ししていますが、その一方でサステナビリティを重視する立場から「大量購入・大量消費をやめよう」という動きも出てきています。もちろん現代でも「着るものは自分で作ります」という方もいらっしゃるでしょうが、それほどメジャーではないですよね。では、かつて「服は作るもの」だった時代の消費事情について見てみましょう。

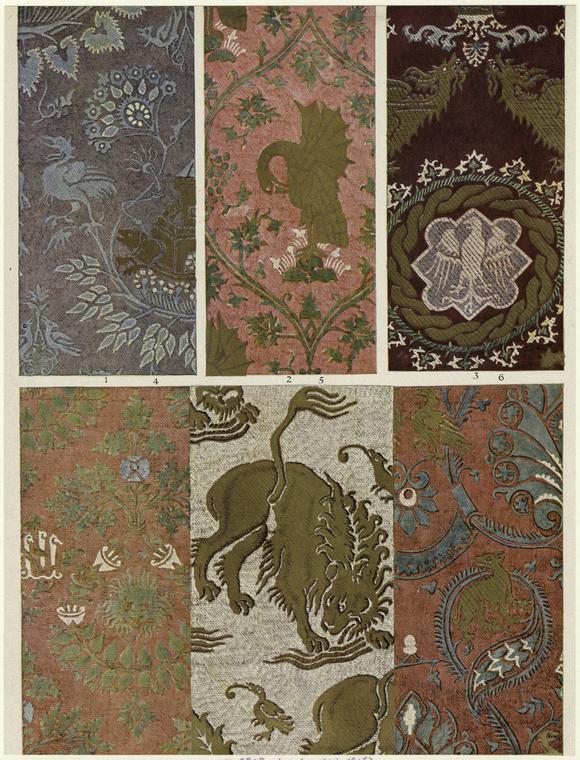

(出典:Wikipedia)

ヨーロッパでは18世紀~19世紀に既製服が広がることで服飾に対する消費行動が喚起されましたが、それまでのヨーロッパには「ギルド」という組織が存在し、手工業や小売業を束ねていました。だから「服を買う」という行為はまず生地や装飾品などの材料をギルドの生地屋さんで買って、そこから今度はギルドの仕立屋さんに持ち込んで……と、大変手間のかかるものだったのです。お金もかかるので、一部の富裕層のみがその方法で服を買い、他の庶民は古着を買っていました。しかし、ギルドの再編成で「モード商」と呼ばれる職業が誕生したことやミシン・裁断機の登場により、衣服の生産も手仕事から機械を使ったものに変わる「産業革命」が起こりました。これで庶民も新品の既製服を買えるようになったのですね。

この「新品で買える」という状況が生まれたことは、既製服が「あらかじめ生産して売る」というスタイルを取るがゆえに抱える「在庫処分問題」を発生させました。つまり、どんなに安く、たくさん作ったとしても、商品が売れなければ赤字、ということです。

そのため、これまで以上に多様な方法で消費行動が刺激されるようになりました。例えばファッション雑誌の刊行が挙げられます。また、実際の購入体験を得られる百貨店が生まれたのもこの時代。百貨店登場以前は、値札が無く価格は交渉で決まり、一度入店したら何かを買わないと退店できないというわずらわしさもありました。それがフランスの商人・プシコーによる世界初の百貨店「ボン・マルシェ」で一気に変わったのです。そこではすでに値札がついていて、返品制度、バーゲンセールから果てはカタログ通販まであったそうなのです。今と変わらないですね! これでお客さん(消費者)は安心して買い物ができた、というわけなのです。ウインドーショッピングなども「普通にすること」になって、遂に服というモノは「崇拝の対象になった」とドイツの思想家・ベンヤミン(1892-1940)は記述しました(ベンヤミン 1993)。何が言いたいのかというと、百貨店という戦略的に作られた豪華な空間で、商品に対する欲望を意図的にかきたてられている、ということ――つまり消費行動は「商品を見ることそのものが娯楽」になったということなのです。

(出典:Wikipedia)

このように、生産方式や買い物体験の変化で消費の形態が変わったことを論じたひとりに、アメリカの経済学者ヴェブレン(1857-1929)がいます。ヴェブレンは自身の論文の中で、アメリカの新興富裕層が利便性のない豪華なものを買い集めることは「見せびらかし」であると提唱したのです。

20世紀に入ると既製服の品質はさらに高まり、衣服は大量生産される商品となりました。そこでもてはやされたのが「アメリカン・ルック」。スポーツウェアを土台とした、シンプルでカジュアルなデザインの服が生み出されました。そしてファッションの中心地はパリからアメリカへと移ります。そんな第二次世界大戦中のアメリカの人々の消費について論じたのがリースマン(1909-2002)の「個人指向型」という考え方です。かつての中世ヨーロッパのような高度成長潜在期においては、日常的に儀礼が指向されますが、ルネサンス期のように人口が増えてくると自分の信念、つまり「内部指向」で服装を選ぶようになりましたが、戦後のアメリカでは他人からの期待や他者のふるまいを意識した「他人指向」で服装を選ぶ様子が見えてくる、と論じました。

私はこう見る!

消費行動を止めることはできませんし、消費行動をやめた時点で社会は終わりを告げます。だからこそ、消費には慎重になったほうがいい。でもなぜか消費行動へ意欲がかきたてられていく――そんなこともたぶん現実にはあるはずなのです。ボン・マルシェの百貨店の例のように、たくさんのサービスがあって、たくさんの商品があって……となると、どうしても「もっと欲しい」「あれもこれも欲しい」となるのも頷けます。でも、その消費行動が何を引き起こすのか、ということにはもう少し我々は敏感になった方がよいようにも思います。別のコラムで言及しますが、消費による労働問題や環境汚染が事実としてあって、でもできるだけファッションからは離れたくなくて、という葛藤は誰にでも起こるものだと思います。そのなかで、自分ができるベストな消費行動がとれると、いちばんいいのかもしれないな、と私は考えています。必要以上に買わない、買ったら手放す、手放すにしてもリサイクルショップに売ったり人に譲ったり、または再生繊維になるようにする……など、できることはいくらでもあります。そうした循環型、持続可能な消費社会を我々は形成していかなければならないのだとも思います。それが社会の構成員としての責務です。できるだけ自分の欲求を大事にしつつ、地球やお財布に優しい消費行動を選べるといいですね。

ファッションについて考察していくコラム、今回はここまでです。

(参考文献:「クリティカルワード ファッションスタディーズ 私と社会と衣服の関係」2022年、フィルムアート社)

ライティング:長島諒子