皆さんはファッションなるものを、どのようにとらえていますか? これは様々なキーワードから謎多き「ファッション」を紐解いていく連載です。

そもそも流行とはどこから来るのか

流行はいったいどこからやってくるのでしょう? たとえば2020年現在のアクセサリーのトレンドは「イヤーカフ」(耳に挟み込んだり引っ掛けたりして着け、ピアスホールがいらない耳飾りのこと)。マスクをしていても引っ掛からないし、様々なブランドから新作が発表されています。一方で、イヤーカフというのは全く新しいアクセサリーというわけでもなく、紀元前から同様の装飾があったそうです。流行とは身近な現象ではあるものの、ある商品やスタイルが、なぜそのとき・その人たちに・どのようにして流行ったのかを解明するのは難しいのです。イヤーカフにしても、幅広いデザインが魅力的だったからなのか、マスクを着用する状況下が後押ししたのか、有名人がつけたからなのか……列挙しただけでも謎が深まりますよね。

(出典:SHEIN)

食べ物、映画、音楽、言葉など多岐にわたる「流行」は、日本語の「ファッション」が指すように、特に衣服・髪型・メイク・アクセサリーなど服飾に関する現象として着目されてきました。アメリカの人類学者・クローバー(1876-1960)は、1884から1919年の「ヴォーグ」などのファッション雑誌を資料として、女性のイブニングドレスに注目し、スカート幅、丈の長さ、ウエスト幅の測定データから流行の変化を分析しました(Kroeber 1919)。イブニングドレスは特定の機会に着られるものであり、素材はシルクと決まっているので、他の女性服より変動が少ないことから選ばれました。その結果、この3要素は大きくなったり小さくなったりを繰り返し、その規則的なサイクルが数十年から100年と長いスパンで生じていることが明らかになりました。それは個人の好みや才能あるデザイナーによってではなく、個人を超えた社会的・文化的法則から生じている、とクローバーは結論付けました。

一方でこんな研究もあります。フランスのル・ボン(1841-1931)によると、個人の意識的な感情が消え失せ、感情や観念が同一の方向に向けられる状態である「群衆」というのが我々で、そうした存在は暗示にかかりやすく「断言」と「反復」によって特定の思想・信念・広告商品を信じるようになる、という説です。あの店の○○が美味しい、というのがネットやテレビで取り上げられると、長蛇の列をなすあれですね。こうした作用を「感染」と呼びます。でも、なぜそのような変化やトレンドが生まれるのかは、このふたつの研究ではわかりません。

(出典:DOMANI)

ル・ボンと同時代の社会学者・タルド(1843-1904)は、あらゆるものは「模倣」することで伝播すると考えました(タルド 1980)。彼は階級の上層から下層へと流行が滴り落ちる「トリクルダウン」という理論も提唱しました。異質なものや他者への欲望が模倣を促す、という指摘も、あながち間違いとは言えないでしょう。

ドイツ出身の哲学者・ジンメル(1858-1918)は、ファッションをひとつの生の形式ととらえました。「売れている」「他の人が着ている」というだけで、特に好きな色やデザインでもないのに流行りの服を着たり、似たような服を手に取ったりするのは、ジンメル曰くファッションが審美性や機能性だけではなく、社会的・心理的欲求から生じているからなのだそうです。その服を着ることであるグループの一員として認められたり、羨望を得ることで他社より優位に立ったりして満足する効果を指摘しました(ジンメル 1911)。また、アメリカの経済学者ヴェブレン(1857-1929)は、当時の新興ブルジョワ階級が富と成功を見せびらかし、上層階級の人々が下層階級の人々と自分たちを区別するために「顕示的消費」として流行を論じました(ヴェブレン 1899)。しかし今ではそこまで階層を意識することはありません。では、何が流行を作っているのでしょう。

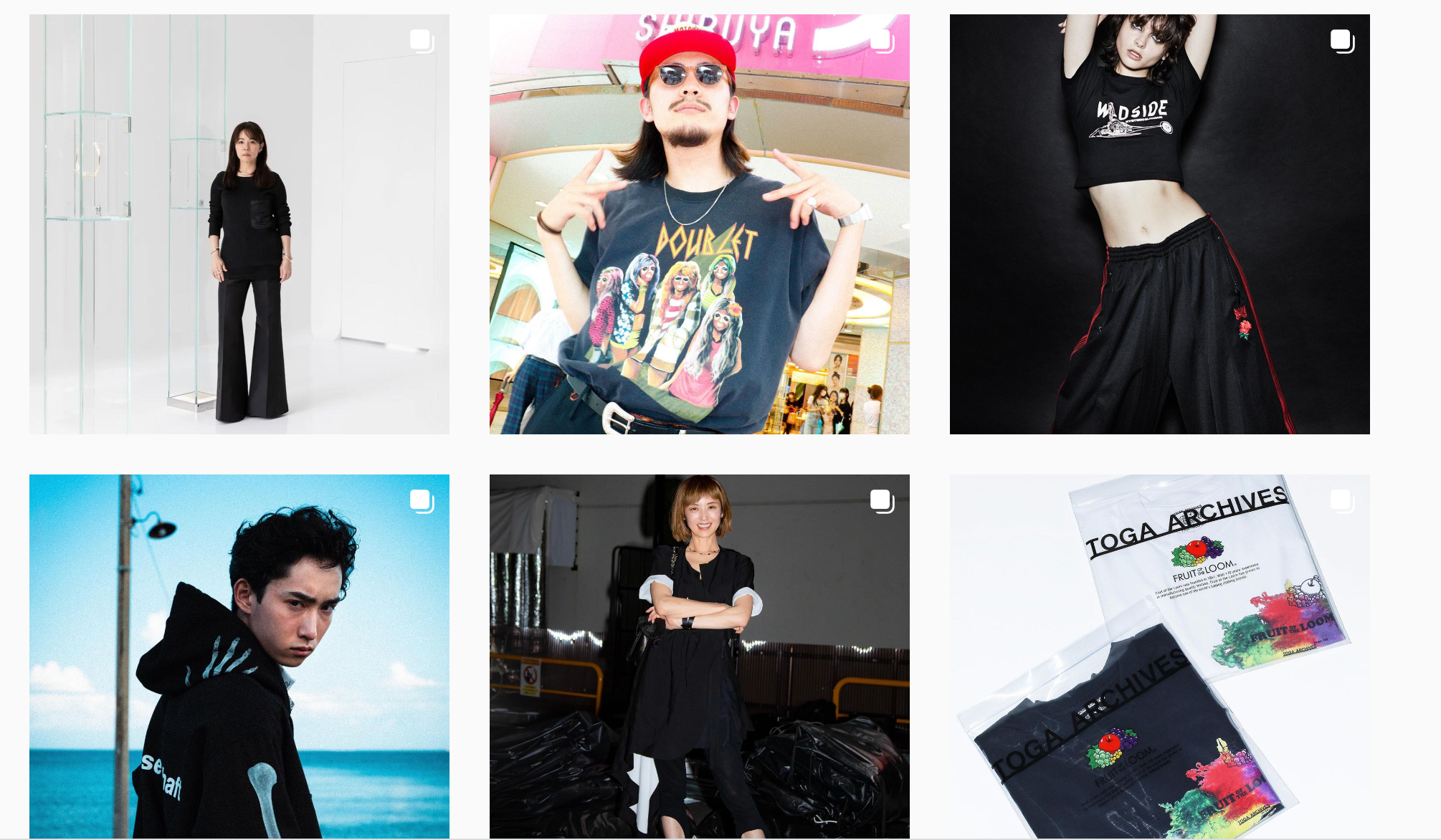

ストリートの若者や日本の女子高生といった非特権階級の人々がファッションを生み出す主体となっていることは皆さんもご存知かと思います。情報・商品・販路がグローバルになった現代では、情報の共有化・オンラインでの情報収集が容易になっています。そこで注目すべきなのが「模倣」という遊びの一種。フランスの社会学者・カイヨワ(1913-1978)の理論です。TikTokで流行っているダンスをみんなが真似して踊るのも、この「模倣」の一種なのです。また、Instagramでコスメやグルメ商品を真似して買ってアップロードする、というのも同じものです。ネットによる「ファッション」と「模倣」は親和性が高いようです。さらには「○○してみた」「チャレンジ」といった仕掛けが「#(ハッシュタグ)」などで紐づけられて、大きなオンライン空間上でのつながりを構築し、「模倣」したいという欲求をかきたてている……と考えられます。

(出典:Instagram)

ファッションにおいて、自分が属するグループの人たちと同じになろうとする同調化・社会的均等化の力と、あくまで個性的な個人であろうとする差異化の力が同時に働く、というのは注目すべきポイントです。誰かの真似をしたい欲求と、誰とも同じではない自分というのを演出するために、我々は「模倣」しながらそれに飽きている、そんな二律背反に陥っているのです。

私はこう見る!

TikTokやInstagramが隆盛を極め、情報が価値を持っている現代においては、「模倣」の理論がいちばんしっくりくるのではないかと私は思うのですが、それは時代が変われば通用しなくなるものだとも思います。情報が何よりも重視される現代だからこそ、この「模倣」という行動は意味を持つのでしょう。

しかし、インフルエンサーのやることに関心を引かれ、それでも自分は違う存在になりたいと願う私たちは、だいぶ欲深い存在とも言えそうですね。インフルエンサー(あるいは有名人)は自分とは違う存在なのに、それを真似してどうするのか、という根源的な問題もありますが、私は皆さんに「自分はどうありたいか」を考えてファッションを選んで欲しいと思います。ファッションはどこまでいっても自分が身にまとうもの、誰かの完全なコピーができるものではありません。ならば、自分のしたいことを「模倣」のなかから見つけていって、そのうち己のスタイルに変えていけたらよいのではないでしょうか。型を身につけるから型破りなのであって、型が無ければ形無し……とはよく言われますが、本当にその通りだと思います。まずは自分の「やりたいこと」に近いものを「模倣」して、その先に自分らしさを見つけていけるといいですね。

ファッションについて考察していくコラム、今回はここまでです。

(参考文献:「クリティカルワード ファッションスタディーズ 私と社会と衣服の関係」2022年、フィルムアート社)

ライティング:長島諒子