皆さんは「ファッション」なるものを、どのようにとらえていますか? これは様々なキーワードから謎多き「ファッション」を紐解いていく連載です。

我々を縛る「ルッキズム」

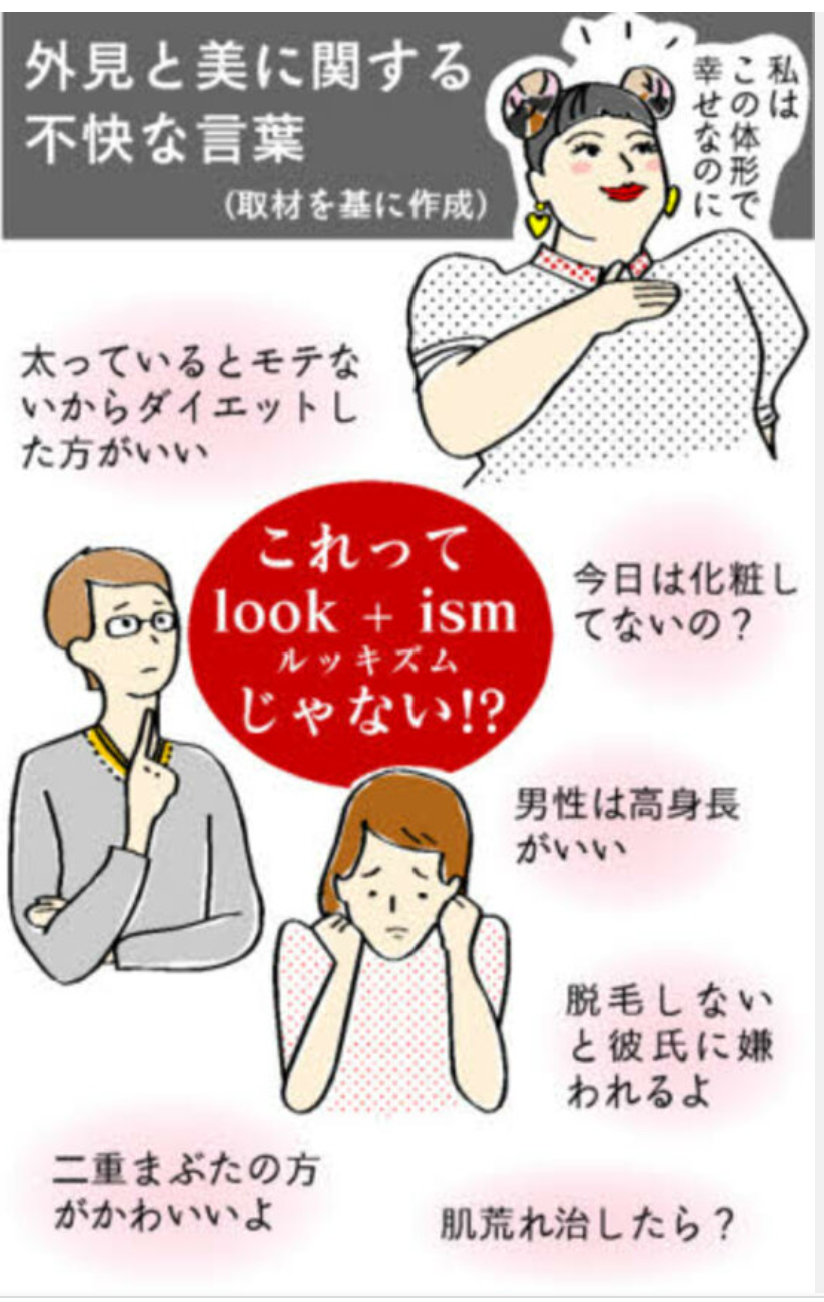

当たり前だから忘れがちですが、私たちは自由に服装を選ぶことができます。好きな服を着れば元気にもなるし、背筋が伸びる感じもします。一方で、昨今取りざたされているのが「ルッキズム」(「looks+ism」すなわち外見至上主義。外見によって人物の価値をはかること)です。人種あるいは外見、またはジェンダーなどなど、どんな理由で会っても差別することは許されないので、この言葉を外見差別主義、とするならば悪です。こと日本においては「人を外見でジャッジすること」であり、ファッションを楽しむことと対立するかのように見えるそれは、実は倫理的な問題をはらんだ大きなテーマなのです。

(出典:中国新聞)

ルッキズムにおいて最も重要な言葉は「外見」です。中身、が対義語にあたりますが、「外見」は三層構造になっていると考えられます。ひとつめは身体。先天的に決まった肌の色や骨格などのことです。ルッキズムを批判する文脈では、ここに重点が置かれることが多いです。ふたつめは服装や髪型、化粧など。これをまとめて「ファッション」と呼ぶこととします。これは一応自由に選択できますが、私たちの社会にはドレスコードがあるので、それを守ることが社会の常識、となっています。みっつめは表情です。外見を作り上げる際に重要なのですが、意外に見落とされがちな表情。この後者ふたつは自分で選び取ることができるものでもあります。

ルッキズムが「人を外見でジャッジすること」であるとしても、「ジャッジ」という言葉には注意が必要です。他人を外見で判断することは、我々が日常的にしていることですし、ニコニコしている人のほうがなんだか信頼できそうだなあとか、パンクな服装の人には近寄りがたいなあとか、そういうことは大多数の人が思うことでもあります。それに、映画やマンガなどでよくある「強面だけれど実は優しい」というギャップのあるキャラクター造形も、人間が「その人がどんな人か外見で判断している」からこそ成り立つものですよね。だからどうしても人間は外見で判断する生き物のようです。ですが、アイデンティティとファッションが深い関係にある以上、人を外見で判断するのは良くない! と考えるかもしれませんね。そんなときに考えてみなければならないのは、外見を他者が判断して「承認する」というプロセスが求められる、ということです。

(出典:NHK)

承認とは自分が決めたファッションについて、「そのファッションはあなたらしいね」と誰かに言われ、肯定され、自己のアイデンティティが確立される行為のことを指します。心機一転して髪型を変えてみて、いいねと言われたり、誰かにお気に入りの服装を褒められたり……誰もが経験したことがあるであろう、この承認という行為からわかるのは、アイデンティティを確立させるためには他者が必要で、他者に肯定されなければアイデンティティはゆらいでしまう、ということなのです。

でも、前述した「ジャッジ」が「評価」を意味するとき、それは話が変わってきます。企業の採用試験で外見を評価されて採用されるということがあったのなら、糾弾されると思います。しかしながら外見は美容資本とも言われ、見た目が良いほど出世するという事実も指摘されています。経済的に豊かな人は美容にお金をかけられるので、見た目も良くなるとも考えられます。これは人間の「能力」全般に言えることで、ブルデュー(1930-2002)はこれを文化資本と呼び、親から子へと再生産されるものだとしました。実際に特定の文化資本(書籍や芸術など)にアクセスできる子どものほうが将来の職業選択の幅が広がる、というデータもあります。ではこの「能力」というものは、どうやって評価すればいいのでしょうか?

文化資本や経済資本が親から子へと再生産され、見た目も学校の勉強の成績も評価されるものになるのであれば、「適切な評価とは何か」ということとセットで考えなければなりません。だから実のところ、外見だけを取り立てて「ルッキズムは悪だ!」と言うことはできないのです。この話はハーバード白熱教室で有名なマイケル・サンデルもメリトクラシー論で主張しているので、ご興味のある方はぜひ。

じゃあ「ルッキズムが悪になる瞬間はいつなのか」というと、「好悪が判断基準になったとき」です。好きと嫌い、正しいと正しくないは別のものです。それをごちゃまぜにして、好きだから高評価、嫌いだから低評価、としてしまうのは良くない、ということ。できるだけ正確に判断できるように、気をつけなければならないのです。

(出典:NHK)

私はこう見る!

ハフポストの記事に、ロリータファッションのトップモデルにして看護師の青木美沙子さんのお話がありました。ロリータでマッチングアプリを使うと、「さーっと(男性が)引いていく」のだそうです。でも看護師を全面に押し出してマッチングしてみると、びっくりするくらい食いつきが良い。同一人物なのにこの評価の分かれ方はどういうことなのか。これは典型的な悪いルッキズムで、「ロリータ服を着ている女性はちょっと一緒に歩きたくない、その年齢で少女趣味ってちょっと気持ち悪い」という個人の先入観と、社会的に形成された好悪・正誤の混ざり合った良くない評価になってしまっている現象です。ロリータ服を着ていても優しくて素敵な女性はいくらでもいるのに、外見で評価しているからこういうことになるのです。こと恋愛対象の評価となると「顔面偏差値」だとか言って、厳しく悪いルッキズムがはびこっているのが現状の日本。どうしても付き合う相手には高い要求を出しがちで、正しい判断ができなくなってしまうようです。でも、「顔面偏差値」なんかよりも大事なことってあると思うし、そういう心の優しさや芯の強さというものは、外見にも表れると思うのです。それが表情、みっつめのレイヤーになるのかなと。

そして、悪いルッキズムにとらわれない勇気が出る話をひとつ。

私は好きな人に「髪を伸ばした方がいい」と言われて以来ずっとミディアムロングヘアだったのですが、あるとき「ハンサムショートにしてください!」と美容室に駆け込んだことがありました。そこでバッサリ髪型を変えて、でも服装は甘め・大人かわいい系で固めてデートに行ったところ、「今まで可愛い系の服にショートヘアが似合うとは思っていなかったけれど、大人っぽく見えるしギャップがあっていい」と承認してもらうことに成功しました。こういう体験もあるし、皆さんの中にもきっと似たような経験があるはずだから、これを読んでくれた皆さんは、悪いルッキズムに振り回されずに自分のファッションを貫いてほしいです。ただ、社会にはドレスコードがあること、TPOをわきまえた服装をすることも忘れずに。

ファッションについて考察していくコラム、今回はここまでです。

(参考文献:「クリティカルワード ファッションスタディーズ 私と社会と衣服の関係」2022年、フィルムアート社)

ライティング:長島諒子