皆さんは「ファッション」なるものを、どのようにとらえていますか? これは様々なキーワードから謎多き「ファッション」を紐解いていく連載です。

宗教と衣服の関係は深い

宗教的衣服、というものがあるのはご存知でしょうか? おそらくイスラーム教徒の女性が着用するヴェールや、黒いロングドレスなどが思い浮かぶでしょうが、そうしたものが存在していることを我々は忘れがちです。でも、私たちは衣服から逃れることはできません。日々何をどのように身にまとうかは意識する・しない、あるいは本人が自主的に選択できる・できないによらず、その社会に共有された規範に大きく左右されます。無論宗教も、社会の規範なので、宗教もまた人々の着るものを左右することが多くある、というのが今回のテーマです。

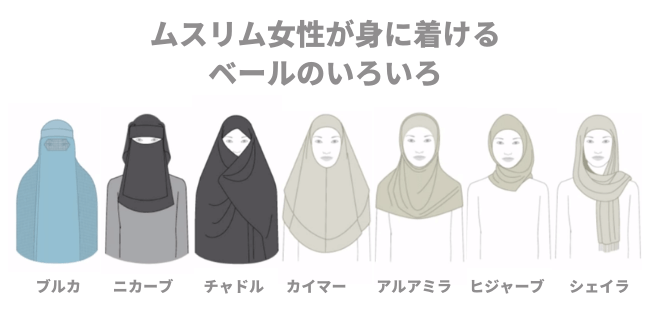

(出典:暮らしの美学)

宗教とは何か。それを人の心・社会の両側面からとらえたデュルケム(1858-1917)の定義によれば、「宗教とは、神聖すなわち分離され禁止された事物と関連する信念と行事との連帯的な体系、教会と呼ばれる同じ道徳的共同社会に、これに帰依するすべての者を結合させる信念である」(デュルケム 1912)とのことです。デュルケムは宗教に「個人の信仰の側面(個人と神あるいは超越なるものとのつながりの側面)」とともに「人間同士をつなぐ側面(特定の行事や共有する場を通じて信者を結びつけ、同一の生活を生きる集団の結合の役割の側面)」を発見しました。衣服もまた、宗教のふたつの側面と同じようにとらえることができます。

衣服は身体の保護だけでなく、人の存在を社会的属性に還元し、そうした属性を目に見える形で演出するものであり、また他者や多民族化からの差別化の機能も有しています。宗教が規定する衣服もまた、特定の宗教コミュニティの一員であることを示したり、特定の宗教的階級や立場を表したりする役目を担っています。ここで意識されているのは宗教共同体としての帰属感やアイデンティティであり、衣服は信徒同士の結びつきと他者からの差別化を示すものです(Hume 2013)。同時に、宗教によって規定された衣服の着用は、神あるいは超越的なものとのコミュニケーションを意味します。そうした役割を果たすのが宗教で規定された衣服なのです。

宗教が規定する衣服としてよく知られているイスラームの女性のヴェールを例にしましょう。イスラームは、内面的な信仰の要素に加え、信徒とその社会が求められる行動規範の体系から成る宗教です。そしてこの行動規範の絶対的な典拠が「クルアーン」(イスラム教の聖典)です。女性たちのヴェール着用についても、このクルアーンのなかに記述があります。クルアーンでは、女性の外見的な美しさを隠すため、胸元に覆いを垂れることが命じられているのですが、隠さなければならない「女性の美しさ」とは具体的に何なのか(どこのことなのか)、どのような形態で隠さなければならないのか、記述はありません。そのため信者たちによって多様に解釈されてきた、というのが現実のところなのです。

歴史的に見れば、キリスト教や儒教、仏教などの宗教の教義が大きく影響し、ヨーロッパや日本でも女性が顔や髪を隠すことを求められた時代が長く続きました。しかし近代になってから、そうした伝統は各地で衰退し、一般の女性たちにとって被り物は花嫁衣装のひとつとなっていきました(増田編 2010)。一方イスラーム世界では、20世紀初頭以降の近代化の動きの中でヴェール着用の廃止も広汎に見られましたが、1970年代以降の世界的なイスラーム復興の流れの中で、各地で再びヴェール着用の動きが生じています。

(出典:進め! 中東探検隊)

宗教的衣服が一般的ではなくなった西欧から見れば、イスラームのヴェール着用は「虐げられるムスリム女性」のイメージと結びついてイスラーム批判の焦点となり(ヨプケ 2009)、ヴェールを外すことが女性たちの解放につながると広く認識されてきました。しかしムスリムフェミニストたちは、ヴェールの着用によって、女性たちが外見でなく内面の能力を評価してもらえるようになるという点で、ヴェールこそが女性たちを「解放」する道具なのだと主張しています(Almila 2018)。西洋対イスラームという単純化された図式の中で、ヴェールは宗教的衣服の役割をはるかに超えて、世界の政治的せめぎあいに動員されてしまっている(アブー=ルゴド 2013)のが現状です。

実際のヴェールは本当に多種多様で、カラフルな色彩のヴェールだったり、前髪や耳などが見えるようなヴェールのかぶり方だったり、おしゃれのアイテムとして使われているという印象があります。これはクルアーンの解釈の多様性にも関係していますが、それと同時に宗教的衣服もまた、宗教によってのみ規定されるわけではなく、国や民族的帰属意識、階級、世代、その地域の美意識や消費文化などと大きく関わっていることの表れでもあります(Moors & Tarlo 2013)。

(出典:Instagram)

私はこう見る!

宗教のこととなると、私たちは先入観を抱いてしまいがちです。見ず知らずのものに対して自分たちの規範を当てはめてしまって、「それはおかしいよ」と軽率に言ってしまったりしますね。でも、その国やその宗教の実情をきちんと学んで、そのうえで発言しないと的外れな指摘になってしまうと考えています。自分たちの規範だけが社会や世界の規範ではないこと、その宗教もまた規範を持っていること、その規範も尊重されるべきであることなども考慮に入れる必要があります。もちろん時代に逆行しているように見える教義などもありますが、それで不自由を感じていなければ「そういうのもあるのね」と認めてあげることも大事なのではないかと思います。

日本は宗教が「ちゃんぽん」状態になっており、結婚式はキリスト教、葬式は仏教、クリスマスも祝うし七五三もやる、など宗教の良いところだけをつまみ食いしている感もありますが、それでも平安期の宮中にいる女性は基本的に顔を見せない、名前を教えない、などの社会規範があったわけで、それも文化のひとつでした。そういう歴史的背景を学んでから、女性が本当に抑圧されているのか、今・ここにいる我々の、単一の価値観で評価していないか、などセルフチェックしていく必要があります。

おしゃれのためにヴェールを着用することも、私たちの暮らしからは遠く離れているけれどひとつの文化。その土地の良さ、その宗教の特徴として、フラットにとらえていけるといいのかなと思います。

ファッションについて考察していくコラム、今回はここまでです。

(参考文献:「クリティカルワード ファッションスタディーズ 私と社会と衣服の関係」2022年、フィルムアート社)

ライティング:長島諒子